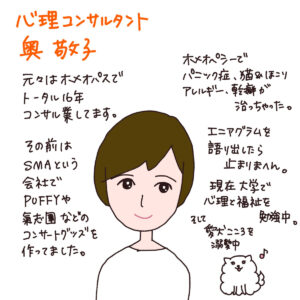

こんにちは、奥敬子です。

昨日、考えていたことをシェアします。

痛みへの対処法について。

心の痛みと体の痛みの両方を考えた時に、同じ本質が観えてくるなぁという話です。

体の痛み

まず体の痛みについて考えてみましょう。

痛みがある時の対処法として多くの人が考えるのは「鎮痛剤をとる」ことではないでしょうか?

私も昔は鎮痛剤ないと生きていけないと本気で思っていたクチでして・・・苦笑

毎月の生理痛を鎮痛剤以外で乗り切る方法なんてないと思い込んでいました。

20年も前ですから、当時は普通に生きていたら、それ以外の情報が入ってこなかったです。

テレビつければ「痛くなったらすぐナントカ~」って言ってたので、それを鵜呑みにしていましたよね。

それを続けて私の体はどうなったか?

平熱は下がり、生理痛はどんどんひどくなりました。

次第に、生理痛以外の不調も出てくるように。

そして出会ったのがホメオパシー。

ホメオパシーやってから、生理痛は激減。

最終的にはほぼなし。

鎮痛剤を最後に飲んだのは・・・13年くらい前かな??

それ以降はどんな痛みでもホメオパシーやその他のことで対処できています。

なぜなら、「なぜその痛みがここにあるのか?」という根っこから見ていったからです。

血流の問題。

老廃物がたくさん溜まっていたこと。

緊張の強い生活。

ケミカルナプキン。

などなど・・・

その理由から改善しようとしたら、本当によくなってしまった。

痛みだけをみて、それだけを消そうとしているうちはどうにもならなかったんです。

そして心の痛み

「心の痛み」も同じことが言えます。

心の痛みって、例えて言うならば、「繰り返し起こる嫌なパターン」で感じるザワザワやもやもや、もしくはネガティブな感情でしょうか。

ここで鎮痛剤的な対処法は何でしょうか?

自分以外の誰かのせいにして、愚痴を言って、気晴らしをして誤魔化すとか?

自分が悪いと考えて、自分を責めながら、時が経ってだんだん忘れていくのを待つとか?

だけど、結局、鎮痛剤で私の症状が悪化していったのと同じで、「痛みの根っこ」をみていないので、いつまで経っても解決しないし、痛みは時と共に増していくことが多いと思います。

(反対に麻痺していくというパターンもあります)

痛みは素晴らしきサイン

ということは、「この繰り返す出来事がなんで自分にとってこんなに痛いんだろう?」って考えていくと解決するんじゃないの?って話になります。

なぜなら、痛みは「サイン」だから。

ここに傷があるから治そうとしているよ~というサインです。

そして痛みが起きることで、無茶させないように守ってくれてもいます。

心身の素晴らしき反応が痛みだということなんです。

だから痛みから逃げることばかり考えないで、向き合ったらどうかな?と思うんです。

とはいえ、体力や気力がなくて、痛くてもう辛抱たまらん時には逃げるのもあり。全然あり。

鎮痛剤も存在してくれていてありがとうございます。

だけど、所詮は外側の力であり、かわりに誤魔化してくれているだけのこと。

内なる声を聴く

心の痛みを感じた時、「なぜ私はこんなにも痛みを感じるの?」と自分に聞き、言語化することをおすすめします。

いつも言っていますが、書くことは客観視につながりますので、頭の中でぐるぐるしていたことの出口が見つかることもあります。

鎮痛剤や、痛みを忘れさせてくれる何か(娯楽、買い物、人、食べ物etc)もありがたいものですが、そこだけに頼り切らず、内なる声を聴くこと。

これもバランスなのだなぁと思うのです。